Il y a quelques années, trois associations, « Au Cœur de Trôo », « Château de Vendôme » et « Les Amis de Lavardin », avaient décidé de mettre en commun leurs forces afin de valoriser l’identité médiévale du Vendômois. Une exposition sur le thème « Châteaux médiévaux du Loir et Cher, 1 000 ans d’Histoire » a été réalisée et présentée dans les trois lieux ; de plus, chaque année, une conférence sur le thème du patrimoine est donnée dans chacun d’eux.

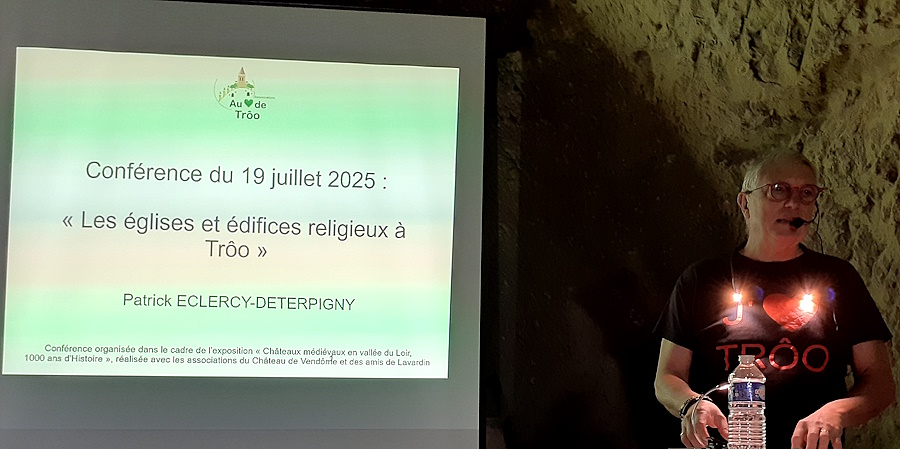

Le 19 juillet, Patrick Eclercy-Deterpigny, président d’ « Au Cœur de Trôo » a mis en lumière l’Histoire de la religion en Vendômois, notamment à Trôo ainsi que le patrimoine religieux du village.

Dès le IIIe siècle, Trôo est considéré comme un site religieux important. Geoffroy Martel, comte de Vendôme, a été à l’origine de la construction de la collégiale au milieu du XIe siècle. En 1230, Trôo qui relevait de l’Evêque du Mans, était un doyenné aux dimensions impressionnantes puisqu’il ne regroupait pas moins de 43 églises. Le village fut dévasté en 1364 par la troupe de Robert Marcault.

Le Vendômois n’a pas échappé aux guerres de religion ; le calvinisme y est apparu vers les années 1640 et son implantation a bénéficié de la conversion en 1555, d’Antoine de Bourbon, duc de Vendôme, et de celle de son épouse, Jeanne d’Albret. La collégiale a été saccagée par les protestants en 1562. La mort d’Henri IV, en 1610, a privé la Réforme d’un soutien bienveillant, qui l’a conduite à un déclin substantiel en Vendômois. En 1640, le doyenné de Trôo a commencé à perdre de son importance. C’est au début du XIXe sicle, en 1801, que Trôo s’est vu enlever sa qualité de doyenné au profit de Montoire en même temps qu’il est rattaché désormais, à l’évêque de Blois et non plus à celui du Mans.

Le conférencier a détaillé ensuite les différents éléments du patrimoine religieux de Trôo qui fut, autrefois, une ville de quelque 5 000 habitants. Certains perdurent encore, d’autres ont disparu au cours des siècles. La collégiale Saint Martin a subi de nombreuses restaurations mais elle conserve quelques fragments importants comme, par exemple, les stalles et les miséricordes du XVe siècle, les fonds baptismaux et le bénitier de la fin du XVIIe ainsi que la statue de Saint-Martin.

L’orateur a également mentionné l’église Saint-Jacques des Guérets, un modeste édifice construit au XIIe siècle mais d’une beauté à couper le souffle, en raison même de sa simplicité et de ses fresques murales exceptionnelles. Une visite du site devrait être programmée avant la fin de l’été.

Sabine Campion